Anlage 3

(zu § 50b)

Voraussetzungen und Höhe der Flexibilitätsprämie

I. Voraussetzungen der Flexibilitätsprämie

- 1.

- Anlagenbetreiber können die Flexibilitätsprämie verlangen,

- a)

- wenn für den gesamten in der Anlage erzeugten Strom keine Einspeisevergütung in Anspruch genommen wird und für diesen Strom unbeschadet des § 27 Absatz 3 und 4, des § 27a Absatz 2 und des § 27c Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch nach § 19 in Verbindung mit § 100 Absatz 2 besteht, der nicht nach § 52 in Verbindung mit § 100 Absatz 2 verringert ist,

- b)

- wenn die Bemessungsleistung der Anlage im Sinne der Nummer II.1 erster Spiegelstrich mindestens das 0,2fache der installierten Leistung der Anlage beträgt und

- c)

- sobald ein Umweltgutachter mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien bescheinigt hat, dass die Anlage für den zum Anspruch auf die Flexibilitätsprämie erforderlichen bedarfsorientierten Betrieb nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik technisch geeignet ist.

- 2.

- Die Höhe der Flexibilitätsprämie wird kalenderjährlich berechnet. Die Berechnung erfolgt für die jeweils zusätzlich bereitgestellte installierte Leistung nach Maßgabe der Nummer II. Auf die zu erwartenden Zahlungen sind monatliche Abschläge in angemessenem Umfang zu leisten.

- 3.

- Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber die erstmalige Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie vorab mitteilen.

- 4.

- Die Flexibilitätsprämie ist für die Dauer von zehn Jahren zu zahlen. Beginn der Frist ist der erste Tag des zweiten auf die Meldung nach Nummer I.3 folgenden Kalendermonats.

- 5.

- (weggefallen)

II. Höhe der Flexibilitätsprämie

- 1.

- Begriffsbestimmungen

- Im Sinne dieser Anlage ist

- –

- „PBem“ die Bemessungsleistung in Kilowatt; im ersten und im zehnten Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie ist die Bemessungsleistung mit der Maßgabe zu berechnen, dass nur die in den Kalendermonaten der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie erzeugten Kilowattstunden und nur die vollen Zeitstunden dieser Kalendermonate zu berücksichtigen sind; dies gilt nur für die Zwecke der Berechnung der Höhe der Flexibilitätsprämie,

- –

- „Pinst“ die installierte Leistung in Kilowatt,

- –

- „PZusatz“ die zusätzlich bereitgestellte installierte Leistung für die bedarfsorientierte Erzeugung von Strom in Kilowatt und in dem jeweiligen Kalenderjahr,

- –

- „fKor“ der Korrekturfaktor für die Auslastung der Anlage,

- –

- „KK“ die Kapazitätskomponente für die Bereitstellung der zusätzlich installierten Leistung in Euro und Kilowatt,

- –

- „FP“ die Flexibilitätsprämie nach § 50b in Cent pro Kilowattstunde.

- 2.

- Berechnung

- 2.1

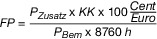

- Die Höhe der Flexibilitätsprämie nach § 50b („FP“) in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und tatsächlich eingespeisten Stroms wird nach der folgenden Formel berechnet:

-

- 2.2

- „PZusatz“ wird nach der folgenden Formel berechnet:

- PZusatz = Pinst – (fKor x PBem)

- Dabei beträgt „fKor“

- –

- bei Biomethan: 1,6 und

- –

- bei Biogas, das kein Biomethan ist: 1,1.

- Abweichend von Satz 1 wird der Wert „PZusatz“ festgesetzt

- –

- mit dem Wert null, wenn die Bemessungsleistung die 0,2fache installierte Leistung unterschreitet,

- –

- mit dem 0,5fachen Wert der installierten Leistung „Pinst“, wenn die Berechnung ergibt, dass er größer als der 0,5fache Wert der installierten Leistung ist.

- 2.3

- „KK“ beträgt 130 Euro pro Kilowatt.

- 2.4

- Ergibt sich bei der Berechnung der Flexibilitätsprämie ein Wert kleiner null, wird abweichend von Nummer 2.1 der Wert „FP“ mit dem Wert null festgesetzt.